GELSENKIRCHEN – Dieser Abend habe „den Masuren im Industriegebiet erkennbar Rolle und Würde gegeben“, schrieb Dieter Chilla an Sabine Sinagowitz vom Evangelischen Industrie- und Sozialpfarramt (ISPA) Gelsenkirchen. Chilla war Gast bei dem ersten Teil der Trilogie, mit der das ISPA sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat und noch feiern wird. Er stand unter der Überschrift „Masuren, Maloche und Moneten“.

„Wir wollten erst einmal ganz weit zurückblicken, darauf, wie die Industrie in unserer Stadt entstand und wuchs, welche Menschen sie getragen und wie sie das Leben in vielen Stadtteilen geprägt haben“, berichtete Industrie- und Sozialpfarrer Dieter Heisig. Zu Tausenden kamen sie seit den 1880er Jahren in das Ruhrgebiet, einfach, weil es hier etwas gab, was ihre bitter arme ostpreußische Heimat ihnen nicht bieten konnte: Arbeit und Lohn. Fast alle waren Protestanten und ließen die Mitgliedszahlen der Evangelischen Kirche in bis dahin an Emscher und Ruhr nicht vorstellbare Höhen emporschnellen. Die Herzensfrömmigkeit der Masuren aus dem äußersten Ostpreußen hat der Kirche im Ruhrgebiet ihren Stempel aufgeprägt.

Sparsame Liturgie und lange Predigt

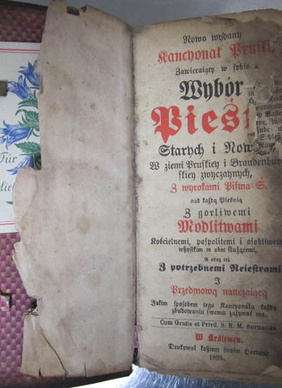

Deshalb hatte das ISPA-Team sich vorgenommen, zum Auftakt seines Jubiläums am Reformationsfest masurische Tradition lebendig werden zu lassen. Zuerst gab es einen entsprechenden Gottesdienst. „Liturgie eher sparsam, Predigt eher lang“ nannte Heisig die entscheidenden Stichworte. Dazu kam ein weiteres prägendes Element: der Laienprediger. Denn die Masuren waren es gewohnt, in ihrer weitläufigen ostpreußischen Heimat bei den Gottesdiensten ohne Pfarrer auszukommen – und brachten diese Tradition mit in ihre neue Heimat. So hielt diesen Gottesdienst Klaus-Dieter Salinga, im Hauptberuf Verwaltungsleiter des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, aus Überzeugung Laienprediger. Für die musikalische Begleitung sorgte sein Sohn Tobias Salinga mit einem Bläserensemble. Der volle Klang aus Posaunen und Trompeten ließ nicht nur Sabine Sinagowitz ins Schwärmen geraten: „Kirche ohne Bläser wäre eine viel ärmere Kirche, habe ich heute wieder gelernt“, sagte die Diplom-Sozialpädagogin, die im ISPA für die Jugendberufshilfe sorgt.

Der Saal im Industrie-Club Friedrich Grillo war mit gut einhundert Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch dieser Ort war gezielt ausgewählt. „Die großen Industriekapitäne haben die Masuren damals angeworben“, so Pfarrer Heisig, „und der Industrie-Club als Sitz der Arbeitgeberverbände ist ja im Grunde deren Nachfolgeorganisation.“

Leben im Bullenkloster

Zur Stärkung nach dem Gottesdienst gab es Mohnkuchen und Wurstbrote – typische Verpflegung in ostpreußischer Tradition. Danach ließ Historikerin Angelika Müller die Zeit der Industrialisierung in Gelsenkirchen lebendig werden – aus masurischer Sicht. Unterstützt wurde sie dabei von Lothar Lange, der die masurische Mundart noch beherrscht und mit seiner stilechten Wiedergabe damaliger Lebensweisheiten zugleich für herzliches Lachen und wehmütige Nachdenklichkeit sorgte. Beide zusammen machten den Abend zu einer Zeitreise. „Unsere Jubiläumsgäste kamen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen“, erzählte Heisig: „Heimathistoriker, Leute aus der ISPA-Gemeinde, Mitglieder von Gebetsgemeinschaften und unsere Hartzer (die Hartz-IV-Selbsthilfegruppe im ISPA). Sie alle wurden in ganz unterschiedlicher Weise fasziniert von der Lebenswelt, die Müller und Lange vor ihnen ausbreiteten.“ Dabei ging es unter anderem um die unverheirateten Jungarbeiter. Sie lebten entweder in einem ‚Ledigenheim’ – im Volksmund als ‚Bullenkloster’ bekannt – oder sie wohnten als ‚Kostgänger’ bei einer Familie, was diese durchaus zwiespältig erlebten. Einerseits war der Zuverdienst durch den Untermieter willkommen, andererseits gab es moralische Bedenken im Blick auf ein so nahes Zusammenleben auch mit den jungfräulichen Töchtern des Hauses.