GELSENKIRCHEN – Erstmals hat die Stadt Gelsenkirchen dem Evangelischen Kirchenkreis Zahlen über die derzeitigen Einwohner (am 31.12.2012) zur Verfügung gestellt, aus denen nicht nur die Zahl der Evangelischen hervorgeht, sondern auch die Zahl der Katholischen und derer ohne kirchliche Bindung. Eine spannende Materie, findet Pfarrer Ulrich Brockhoff-Ferda. Er hat das Material ausgewertet und für die Evangelischen Kirchengemeinden bzw. die fünf Kooperationsräume in Gelsenkirchen Grafiken erstellt, aus denen auf einen Blick zu erkennen ist, wie sich das Zahlenverhältnis etwa zwischen den Angehörigen der beiden großen christlichen Konfessionen verändert oder das der Evangelischen zu denen ohne kirchliche Bindung. Letztere führt er in der Statistik als „Sonstige“. Das bedeutet keine Wertung, denn das Einwohnermeldeamt kann nur erfassen, wer einer Kirche angehört, die Steuern erhebt, und wer nicht. „Man kann allerdings davon ausgehen, dass sich ein signifikanter Teil dieser Gruppe in Gelsenkirchen islamischer Tradition verbunden fühlt“, vermutet Pfarrer Brockhoff-Ferda.

Zwischen 20 und 40 Jahren entstehen die Familien

Eine Tendenz wird angesichts der Zahlen sehr deutlich: Die Zahl der Evangelischen und Katholischen zusammen sinkt nördlich des Kanals langsamer als südlich davon. Dazu ein Beispiel. In der Resser Mark gibt es derzeit 341 Evangelische und Katholische im Alter von 60 bis 69 Jahren und 103 Sonstige. Damit liegt der Anteil der beiden Großkirchen an der Bevölkerung dieser Altersgruppe bei 77 Prozent. Bei den Neugeborenen bis Neunjährigen ist er auf 46 Prozent gesunken. Ein Blick in die Neustadt zeigt, dass dort die christlichen Konfessionen weitaus stärker verlieren: 64 Prozent der 60-69-Jährigen Neustädter sind evangelisch oder katholisch, aber nur noch 15 Prozent der 0-9-Jährigen.

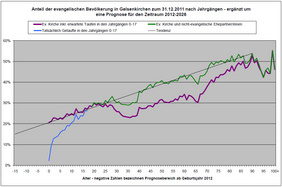

Interessant ist auch das Verhältnis der beiden Großkirchen zueinander. Stadtweit hat die römisch-katholische Kirche rund 85.400 Mitglieder, die evangelische 74.800. Geht man in den Altersstufen rückwärts, gibt es bei den über 80-Jährigen etwas mehr Evangelische, bei den 60-79-Jährigen sind die Unterschiede gering, darunter werden sie immer größer zugunsten der katholischen Bevölkerung. Besonders auffällig ist das bei den derzeit 20-39-Jährigen: Rund 16.000 Evangelischen stehen rund 19.500 Katholische gegenüber. „Das ist insofern wichtig, als in diesem Alter die meisten Familien gegründet werden“, so Brockhoff-Ferda. „Unsere eigene Mitgliederstatistik zeigt, dass eigentlich nur Kinder evangelischer Mütter auch evangelisch werden. Da sie durchschnittlich auch weniger Kinder bekommen als Angehörige anderer Konfessionen und Religionen, kann man absehen, dass der Anteil der Evangelischen noch weiter sinken wird.“

Das Ruhrgebiet war und ist offen für Zuwanderer

Nach Brockhoff-Ferdas Einschätzung gibt es für die Kirchengemeinden kaum Möglichkeiten, dieser Entwicklung mit gezielten Maßnahmen entgegen zu wirken. „Die Stadt Gelsenkirchen verliert stetig an Einwohnern. Derzeit sind es 257.000, vor zwanzig Jahren waren es noch 297.000. Der überwiegende Teil der Neubürger hat einen Migrationshintergrund. Doch die Länder, aus denen sie kommen, sind meistens muslimisch geprägt, teilweise auch katholisch, doch nur in ganz wenigen Ausnahmen protestantisch.“

Die Geschichte der Evangelischen Kirche im Ruhrgebiet legt einen recht einfachen Schluss nahe: Mit der Industrialisierung seit den 1880er Jahren kamen die Einwanderer und mit ihnen ganz viele Protestanten aus Ostpreußen (nachzulesen auf dieser Homepage in den Beiträgen Masurische Herzensfrömmigkeit und Das Lebensgespräch mit Gott suchen). Bergbaukumpel und Stahlkocher gibt es nicht mehr. Doch das Ruhrgebiet bleibt ein Einwanderungsland – nur kommen die Neubürger diesmal aus anderen Regionen.